▲杭州中天竺摩利支天塑像

农历九月初九,恭迎摩利支天菩萨圣诞。我们一起了解一下摩利支天菩萨的形象和历朝崇拜情况。

摩利支天作为佛教护法菩萨,她常以女神形象出现。摩利支天,意为“光明”、“阳焰”。梵文Marici,可译为摩梨支、摩利支天、摩利支菩萨、摩利支提婆,即阳焰。

▲杭州灵隐寺大雄宝殿摩利支天像

《摩利支天经》云:“有天名摩利支,有大神通自在之法。常行日前,日不见彼,彼能见日。无人能见,无人能知,无人能害,无人欺诳,无人能缚,无人能债其财物,无人能罚,不畏怨家,能得其便。”

《大摩利支菩萨经卷一》云:“ 摩利支菩萨陀罗尼,能令有情在道路中隐身,非道路中隐身,众身中隐身,王难时隐身,水火盗贼一切诸难皆能隐身,不令得便。”

▲古印度六世纪石雕 摩利支天造像

▲加尔各答印度博物馆藏摩利支天像

▲印度那烂陀寺遗址 出土摩利支天像

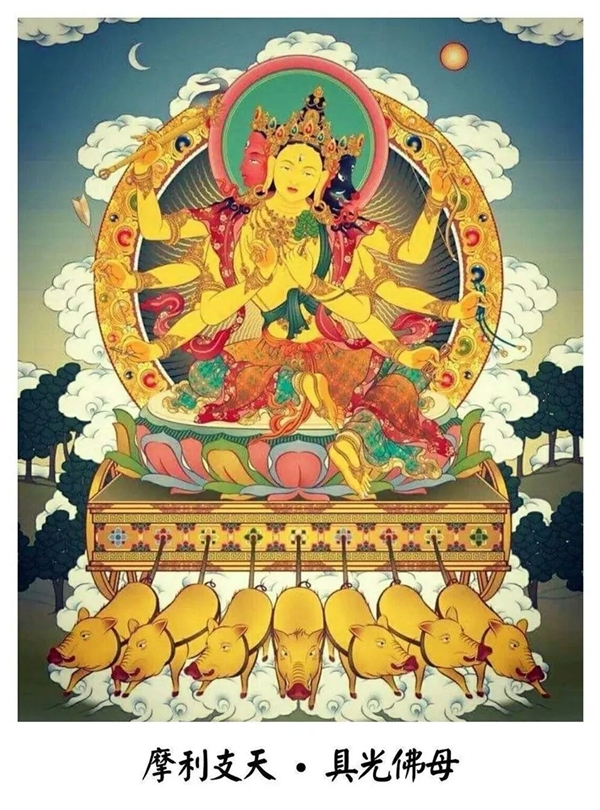

摩利支天在藏地颇受重视,又被称为“光明佛母”、“光明天母”、“积光佛母”等。她有二十多种主要的化相,包括立相的、坐相的、骑猪的、坐在车上的、一面二臂的、三面六臂的及三面八臂的化相等等,但其原本现相是三面八臂相,这个化相的其中一面是猪面,她骑在一辆由七头猪所拉的金车上。

1.天女法相

摩利支天有多种法相,有一种是以天女的形象出现,坐在猪身上,左手在胸前拿着天扇或无忧枝,右手下垂,身如金色,光明如日,顶戴塔,着天衣彩裙,有腕钏、耳珰、宝带、璎珞等华严装饰。

摩利支天所乘的猪车 由七头猪挽辕拉驰

群猪之前有一菩萨 菩萨戴宝冠

有头光 裸上身 两手各上托一圆轮

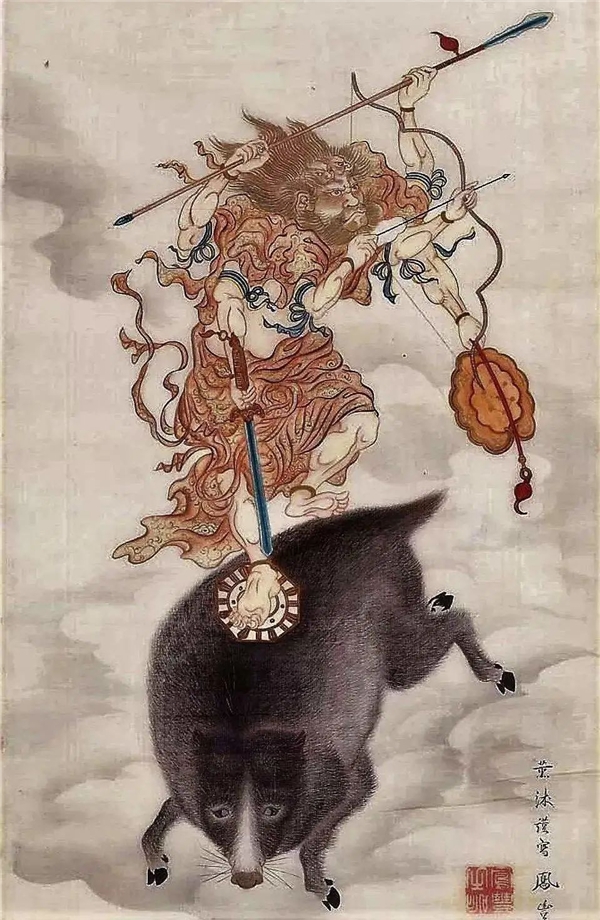

2.愤怒法相

在藏传佛教中,摩利支天菩萨的法相还有以多面多臂的形式出现,她有一、三、五或六面,二、八、十、十二臂,有时还伴有胁侍,通过猪面和拉着车跑的七头猪可以认出她。

针和绳索也是她的标识,通过这个标识,人们认为她可以缝合邪恶的嘴和眼睛。

3.保护神相

在佛教特别是密宗佛教中,摩利支天有时化现成天女身相,有时化现成愤怒相,有时她还是一位很受崇拜的护法神菩萨,她是众生肉眼难以见其身形的菩萨。

她化现的保护神形象则乘着一辆由七头猪或九头猪拉的车跟着太阳奔走,没有谁能陷害她、欺骗她、束缚她,而她却能够战胜一切邪魔,救众生于一切灾厄之中,所以人们虔诚地崇拜她。

密教还认为:“摩利支天菩萨,是来自西天竺的佛教菩萨,原属密教修行人所修持的一位本尊。”

摩利支天之崇拜

摩利支天的信仰自印度传入后,汉传佛教善信就有供奉摩利支天圣像、念诵摩利支天圣号、读诵摩利支天经典的。摩利支天信仰,在中国古代大致可以分成四个阶段。

第一阶段 从南北朝至隋代,属初传阶段。

这个时期,摩利支天信仰刚刚传入,传译的经典较少,现存的仅有北魏菩提留支译《咒经》。提到此神的其它著述也不多,而且均为只言片语,如隋代阇那崛多译《佛本行集经》云:“摩梨支,隋云阳焰。”民间信奉摩利支天的人较少,可能还没有出现摩利支天造像。

第二阶段 从唐朝至五代,摩利支天信仰得到密宗的大力弘传,从而形成了一个发展高潮。

这个时期,译出了一批摩利支天经典,先有唐代中印度来华高僧阿地瞿多于永徽五年(654)译成《陀罗尼集经·摩利支天经》。后有唐代不空大师译《佛说摩利支天经》、《末利支提婆华鬘经》、《摩利支天菩萨陀罗尼经》与《摩利支菩萨略念诵法》。史载还有《梵字摩利支心真言》、《梵字摩利支心并根本真言》各一本。

除了翻译经典以外,不空还积极推进摩利支天的崇拜,他将摩利支天像作为献给代宗皇帝的生日礼物就是最好的证明。

阿地瞿多之后,不空之前,唐三藏地婆诃罗奉诏译《咒三首经》中收“摩利支天咒”,且云:“诵此咒极护人身,当日别三时各诵一百八遍。”

与不空同列“开元三大士”的善无畏也十分重视摩利支天的弘传。善无畏译《摄大毗卢遮那念诵仪轨》与《广大轨》中均记载日天眷属中有“摩利支前行”。

善无畏讲说、一行笔录的《大毗卢遮那成佛经疏》中也说“东方日天之前或置摩利支天女,如陀罗尼集出之”。

不空之后,其它经典、著述中多有提到摩利支天,如《大乘理趣六波罗蜜多经》、《慧琳音义》、《玄法寺仪轨》与《青龙寺仪轨》等典籍均提到摩利支或《摩利支天经》。

五代承唐余绪,释义楚撰《释氏六帖》“天女”目下也收有“摩利支天”词条。

这个时期,依据阿地瞿多与不空译本,多绘塑“天女形”摩利支天,不空所进雕像,曹仲元所绘画像,应均属此类。

唐代开始,摩利支天信仰不仅流传于中国,日本入唐求法僧空海、圆行、圆仁、慧运、圆珍与宗睿等还将各类摩利支天经典、造像带回本国,促进了摩利支天信仰在日本的传播。

日本天台宗僧安然撰有《摩利支天秘法》与《摩利支天要记》等著作,说明摩利支天成为了日本密宗的一个天神。

较多摩利支天经轨的翻译,其它经轨中摩利支天的时常出现,《一切经音义》、《释氏六帖》等类书的载入,摩利支天像的绘塑,经像的东传日本,等等,都说明唐朝至五代时期,摩利支天信仰在中国得到了较大的发展。

第三个阶段 宋代,是摩利支天信仰在中国发展的第二个高潮期。

这个时期,前代翻译的摩利支天经典继续流行,如乾德六年(968)袁正己书《佛说摩利支天经》与《黄帝阴符经》同刻一碑,立于京兆府国子监。

不空所译摩利支天经轨在社会上也有广泛影响,志磬在记述孟太后奉摩利支天像事时,就转引不空译《摩利支天经念诵法》对摩利支天作介绍。

这个时期又出现了《摩利支天经》新译本,北宋雍熙三年(986)天息灾译成《佛说大摩里支菩萨经》七卷,仁宗亲制圣教序以冠其首,可见对其之重视。

宋代统治者的推崇,应该对当时及此后摩利支天信仰的进一步传播起有作用,所以志磬云:“摩利支天经,藏中凡三译,唯本朝天息灾本咒法最多,仁宗亲制圣教序以冠其首,虽未闻行其法者,而菩萨之缘已开。”

值得注意的是,从宋代开始摩利支天成为天台宗供养的诸天之一。四明尊者知礼在《金光明最胜忏仪》的奉请文中加入了摩利支天等天神。

《佛祖统纪》卷十四、卷三十三载,扶宗(继忠)常见摩利支、韦驮于梦中求护法,后于南湖忏室置其位,法师中立其像。

乾道九年(1173)左右释行霆改订释神焕《诸天列传》成《重编诸天传》。书中记述天台宗伽蓝所安置诸神之由来,并依金光明忏法定其道场列次,摩利支天居第十六位。

这个时期,摩利支天信仰不仅在汉传密教中,也在滇密与藏密中流传。滇密中的摩利支天,如张胜温画有“南无摩梨支佛母”像。藏传的摩利支天信仰不仅在藏地流传,还传入西夏等地,如译自藏文的西夏文密典中有《摩利支天总持经》等经典,在黑水城出土的西夏佛教绘画中有摩利支天像。

第四阶段 元、明、清时期,特点是摩利支天进一步深入民间。

这个时期,摩利支天继续在民间流行,如明代郑和曾施刊《佛说摩利支天经》。作为天台宗崇奉的诸天之一。明清时期国内许多寺院中都绘塑有摩利支天像。

清代乾隆年间工布查布作《造像量度经续补》,其诸天像中也提到了摩利支天。除了内地以外,西藏、内蒙古等地的摩利支天也很流行,如西藏古格王朝都城寺院的白殿遗址中出有摩利支天像,内蒙古通辽出土有泥擦摩利支天像等。

这个时期一个显著的特点,是汉传密教与藏密及滇密中的摩利支天的融合,即由于佛教的进一步民间化,属于不同密教派别的摩利支天信仰之间的差别,也逐渐模糊。

▲杭州灵隐飞来峰摩利支天造像

元、明、清时期藏传摩利支天信仰在内地得到了传播,如杭州飞来峰存有元代摩利支天龛像,六世班禅曾将历世班禅额尔德尼所供奉的一幅摩利支天唐卡进献给乾隆皇帝。

张胜温绘“南无摩梨支佛母”像属于滇密系统,清代《法界源流图》中除了临摹张胜温画“南无摩梨支佛母”像外,还补绘有“摩利支菩萨”像。

这个时期,摩利支天深入民间还表现在民间文学中,如元代《西游记》杂剧中猪八戒出场时自我介绍说其是“摩利支天部下御车将军”,说明猪八戒艺术形象的形成也受到了摩利支天的影响。道教也吸收了摩利支天的信仰。

《摩利支天赞》

摩利支天 光明天尊

隐身消灾护群生

释结解冤尽

阳焰威神 诸恶化为尘

南无除冤结菩萨摩诃萨(三称)