名寺名联,盛传不衰。杭州灵隐寺文化底蕴深厚,诸多楹联蕴含佛教文化精髓,也涉及自然风光、人文景观、经典故事、宗派源流等众多领域,引人驻足,回味无穷。仔细品读欣赏这些精彩的楹联佳作,不仅可以深入灵隐寺的历史文化,而且能够更好地了解佛教所主张的自然和人文高度和谐的文化内涵,给人以启迪和警醒,起到净化心灵的作用。

今天是庚子年农历九月廿九,欣逢药师琉璃光如来圣诞,让我们来欣赏灵隐寺药师殿的一副抱柱联,共同感受佛陀功德。

联句

公元一九九一年岁次辛未孟春月之吉

上联

五蕴皆空,一尘不染

虽非类横侵

终与感化而归正觉

下联

诸恶莫作,众善奉行

是有情通则

更期精进共证菩提

西吴九十五岁老园丁谭建丞敬书

书者

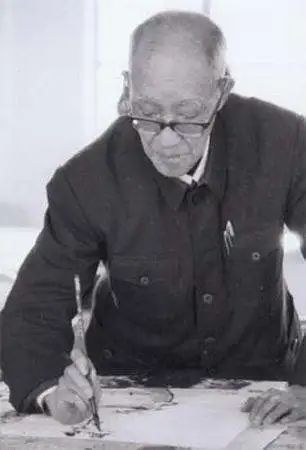

书联者:谭建丞

谭建丞(1898-1995),原名钧,号澄园,浙江湖州人。自幼好画嗜书,1911年求学于浙江省立第三中学,课余从乡中名家习字画。1916年入南京东南大学,毕业获文学士学位。1924年6月赴日本,入东京美术专科学校,为研究生。回国后于里中创办“竞义女校”,先后任教员、校长。1929年入上海政法大学,三年后获法学士学位。期间,与王一亭、庞左玉、吴东迈、沈迈士、汪德祖等地发起创办“清远艺社”,共磋艺事。

他曾先后在上海、湖州等地举办个人书画展。擅山水、花鸟、人物,尤精佛像,所作笔墨简朴,尚气势,重整体,浑厚雅瞻。工书法,精篆刻,善诗文,有“江南书画第一擘”、“西吴宿儒”之称。作品曾多次在国内外展出及在报刊上发表,或被美术馆、博物馆等单位收藏。部分作品先后参加“浙江六老画展”、“浙江十老画展”等。

生前为浙江省美术家协会顾问,浙江省书法家协会荣誉理事,西泠印社社员,浙江省篆刻研究会顾问,浙江省文史研究馆馆员,湖州市美术家协会名誉主席,湖州书画院院长。

注释

上联

五蕴皆空,一尘不染

虽非类横侵

终与感化而归正觉

五蕴皆空,一尘不染

五蕴分别为色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴:

色是物质,变碍为义,包括了五根(眼、耳、鼻、舌、身)、五境(色、声、香、味、触),及法处所摄色;

受是感受,领纳为义,根境相触而生起苦、乐、舍(非苦非乐)等感受的心理作用;

想是想像,依受而生起对事物的想像,或作取舍迎拒的抉择;

行是意志和行为,依想像取舍而生起善恶行为的心理;

识是了别与认识,由心识了别所缘所对的境界。

蕴者,积聚之义。众生由此五法积聚成身,更因此身积聚有为烦恼,能受无量生死,故名五蕴。

在五蕴中,色蕴是属于物质,叫做色法;受、想、行、识四蕴是属于精神,叫做心法。色从地、水、火、风四大假合而有,而受想行识的心法则由妄念所生,故此五蕴诸法如幻如化,从因缘生,本无实性,当体即空,故谓五蕴皆空。如《增一阿含经》卷二十七说:色如聚沫,受如浮泡,想如野马,行如芭蕉,识为幻法。

尘即尘境,包括眼所对的色、鼻所对的香、耳所对的声、舌所对的味、身所对的触、意所对的法六种,合称六尘。眼耳鼻舌身意六根与六尘相对接触,会引发许多迷妄与烦恼,称为尘劳烦恼。修道的人时刻注意六根清净,不被六尘所玷染,即为一尘不染。

虽非类横侵

虽乃即使之义。

非类原义为不同种类,此处指人道以外的其他类型众生。

横侵:横加侵扰。

非类横侵指非人道的众生对佛法的修学者横加侵扰,令其无法修行的种种魔事,如《楞严经》中五十阴魔等。

终与感化而归正觉

终是终究、到底的意思,与为给予。

感化指用行动影响或善意劝导,使那些横侵的非类众生改往修来、弃恶从善。不仅如此,还教导他们修行之法,令之离苦得乐,直至成就佛果,故云而归正觉。

正觉是无上正等正觉(梵语为阿耨多罗三藐三菩提)的简称,指佛所独具的灵明洞彻之真正觉悟,为一切菩萨、二乘、凡夫所不能及。而此觉悟非从外来,乃是一切众生之所本具,修行不过是除去那些遮蔽本觉光明的烦恼灰尘,重返本有家乡,因此证得佛果菩提名之为归。

下联

诸恶莫作,众善奉行

是有情通则

更期精进共证菩提

诸恶莫作,众善奉行

语出《大般涅槃经》卷十五〈梵行品第八〉:“诸恶莫作,诸善奉行,自净其意,是诸佛教。”

关于善恶的定义,按照《菩萨璎珞本业经》的解释,顺理名善,违理为恶。这里的理是第一义谛之理,而非世间一般的道理(若世间常理不违第一义谛,自然也属理的范畴)。

因此,这两句经文分属诫劝二门:

佛之大悲为令一切众生免苦,故诫之以诸恶莫作;

佛之大悲为令一切众生受乐,故劝之以众善奉行。

如来一切教法皆从大慈大悲心中流出,因此一切教法皆不离此劝诫二门,这两句话也是一切修行的基础。

是有情通则

有情是梵语萨埵的意译,旧译众生,是对一切众生的通称。如《成唯识论述记》云:“梵云萨埵,此言有情,有情识故。今谈众生有此情识,故名有情。”

通则指通行的准则。作恶必然受苦,行善方能得乐,善恶为因,苦乐是果。希望离苦得乐,必须止恶修善,因此诸恶莫作,众善奉行便是一切想要离苦得乐众生的通则。

更期精进共证菩提

精则无杂,进则不退,合在一起,精进便是为了对治懈怠,勇猛勤修善法,勤断恶法的心行。

菩提是阿耨多罗三藐三菩提的简称,共证菩提亦即共同证得无上正等正觉的佛果。

更期二字表示更加期望,也就是不仅仅要诸恶莫作、众善奉行,还期望一切众生能够以勇猛精进之心,速证佛果菩提。

全联意谓观照色心一切诸法本性空寂,不受尘境染污,了无一点执着,即使有邪魔外道横加侵扰,亦终究可以感化,使之大彻大悟最终成佛;一切众生皆应按照诸恶莫作、众善奉行的通则行事,进而能不自放逸,勇猛精进,便可共同证得无上正等正觉。

赏析

这副抱柱联位于灵隐寺药师殿东方三圣塑像的正前方,是殿内六副对联中与佛像距离最近的,因此也以彰显如来慈悲化导为主。

在联句撰写时,作者直接引用《心经》(“五蕴皆空”)和《涅槃经》(“诸恶莫作,众善奉行”)中的原文,分别对修行者的心境和行为进行了描述。其中“五蕴皆空,一尘不染”主要表现的是觉悟者的内心状态,更加侧重于有所成就后的果境;而“诸恶莫作,众善奉行”既是觉者的劝诫,更是修行之人时刻应该注意的行持规范,更加侧重于修行过程中的因行。

而上下两联的最后一句,虽然都指向同归正觉、共证菩提,甚至菩提和正觉只是梵汉之别,含义完全相同,但细细推敲,尤其结合两联的中间一句,就能够发现二者的区别:

“终与感化而归正觉”所针对的是“非类横侵”,亦即那些扰乱修行的邪魔外道,感化令其迷途知返,并且教导他们直至成佛。这更加凸显了诸佛的无缘大慈、同体大悲,不舍一切众生,甚至恼害于己的非类众生也都受摄在如来慈悲之中。

“更期精进共证菩提”中“更期”的范围则进一步扩大至以“诸恶莫作,众善奉行”为通则的一切有情。也不同于上联单从如来的角度彰显慈悲,这里更加突出了佛对众生的殷切期待,希望众生能够勇猛精进,早脱苦厄,速证菩提。

本联书法融入了魏碑中的方笔,因此酣厚沉雄,甚有气魄。既磊落雄奇,又谨严渊雅,能使人感受到干裂秋风,润含春雨的墨韵之美,造诣非同一般。更为难得的是,书联者的个人修养极高。他的字中都蕴含着满纸的书卷气息,正是“满腹诗书气自华”的流露。