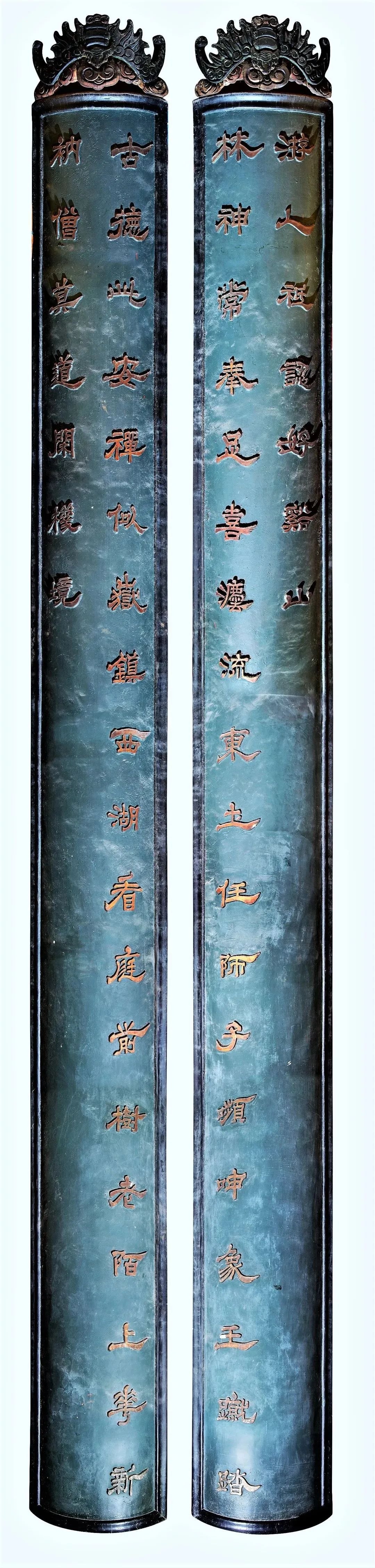

古德此安禅,似岳镇西湖,

看庭前树老,陌上花新,

衲僧莫道闲机境;

林神常奉足,喜法流东土,

任狮子嚬呻,象王蹴踏,

游人只认好溪山。

——马一浮

马一浮(1883—1967),浙江绍兴人,中国现代思想家、诗人和书法家,与梁漱溟、熊十力合称为“新儒家三圣”,现代新儒家的早期代表人物之一;建国后,任浙江文史研究馆馆长、中央文史研究馆副馆长。此楹联上联描写自古即有道行精深的高僧于灵隐寺参禅悟道,如同山岳坐镇西湖,无论是庭前树老,还是陌上花新,皆是触发禅悟之机。暗喻灵隐寺作为禅宗修行的道场,有着悠久的历史和绵延不断的法脉传承,而且在佛法修为等方面起到了领异标新的重要作用;而灵隐寺中的修行者,于长期的修行过程中,做到了依教奉行,续佛慧命,做本分事,光大宗门。此楹联的下联赞叹灵隐寺得到诸多护法神的欣喜护持,师子嚬呻、象王蹴踏,暗喻千年古刹获得法水长流的弘法成就;末句提醒处于凡俗世间的人们不要只追求感官、名利等方面的满足,而要在佛门中获得解脱自在。从生命美学的角度而论,此楹联佛教文化色彩十分浓郁,彰显出佛教作为终极关怀,是生命美学的核心内容;而庭前树老、陌上花新等自然生态之美,作为禅修悟道的契机,是通向佛教信仰的重要一步。此楹联还提出这样的告诫:若只执着于自然生态的审美(“游人只认好溪山”)、而不以信仰作为审美的核心的话,就不能生成真正的审美人生。

药师如来,大愿发十二,

教循遵礼,苦行修善果;

琉璃世界,尊经诵卌九,

虔诚念拜,暂求得再生。

——姜亮夫

姜亮夫(1902—1995),云南昭通人,国学大师、著名的楚辞学、敦煌学、语言音韵学、历史文献学家、教育家。此楹联赞颂了药师琉璃光如来在因地修行菩萨道时发救拔众生的十二大愿,并以愿导行,如理修行,终于成就药师琉璃光净土之善果;身患灾病、即将离世的众生若依照药师法门修习,如诵持《药师经》四十九遍,虔诚念诵药师琉璃光如来圣号及礼拜供养圣像等,就能够于此世消灾延寿。若从生命美学的视域来看,药师如来所发之十二大愿涵括满足众生在形貌之美(第一大愿、相好如我愿及第二大愿、身光利他愿)、物质丰饶(第三大愿、受用智遍愿)、信仰具足(第四大愿、安住菩提愿)、修行清净(第五大愿、三聚清净愿)、身体健美(第六大愿、六根完具愿)、消除疾困(第七大愿、除病离贫愿)、男女平等(第八大愿、转女成男愿)、信仰正信(第九大愿、改邪归正愿)、解脱忧苦(第十大愿、免难消灾愿)、得妙饮食(第十一大愿、虚腹满食愿)、艺术生活(第十二大愿、裸形严饰愿)等各方面的需求,即满足众生在身心健康、衣食住行的物质生活、审美艺术的文化生活以及信仰正信的宗教生活等各方面的需求,这正是佛教将慈悲之“爱”的理念具体落实于众生生活之方方面面的鲜明写照。可见,佛教是对人的生命进行全面关怀的、“爱”的宗教;“爱”是生成人的审美生命之内在根据,信仰为“爱”提供了动力之源。

由以上分析,得出以下几点启发:

第一、佛教作为具有悠久历史传统的宗教文化,是以众生获得最终生命解脱为目标的理论及修为体系,与将审美人生的生成视为最高生命的生命美学相比,有着诸多差异。然而,生命美学将信仰视为审美人生的核心、将审美视为信仰达成的关键步骤、将“爱”视为审美人生的内在根据,又与佛教有着互相契合之方面。

第二、灵隐寺楹联作为承载佛教思想及审美意趣的文化载体,以生命美学视域对其进行阐释,可以揭示出以灵隐寺为修行及弘法基地的禅宗修行者,在慈悲济世、关爱众生、感悟禅境之美、佛教文化熏习而强化信仰等方面所取得的修为成果。

第三、从对灵隐寺楹联的生命美学阐释来看,作为佛教中国化最为充分的禅宗,将自然审美与禅境之美进行了完美地融合,其以信仰及修为促进禅境之美的达成,同时以审美促进信仰及修为的增上,最终成就审美的、解脱自在的人生。

(本文摘录自郭延成《灵隐寺楹联的生命美学阐释》。)