正信生起的第二个因就是发菩提心。菩提心对于一个人的修行来说,这是根本。《普贤行愿品》里面讲的:"以菩提心成等正觉。"菩提心是成佛的种子,虽然每个众生都与三世诸佛有无二无别的佛性,但是如果没有菩提心,我们这个清净心的功德显发不出来,众生不能成佛。 那什么是菩提心呢?我们天天说发菩提心、发菩提心,到底发什么样的心是菩提心?菩提心总括来说分为两大部分:第一是出离心,第二是慈悲心。所谓出离心就是我们通过对佛法的熏习和如理的观察,对娑婆世界、对世间烦恼生起的厌离之心。 我们已经厌倦这个世界的种种不净、种种的烦恼。我们渴望脱离烦恼的烧灼,这就是出离心。这个出离心要强烈,不强

发布时间:2018-06-24

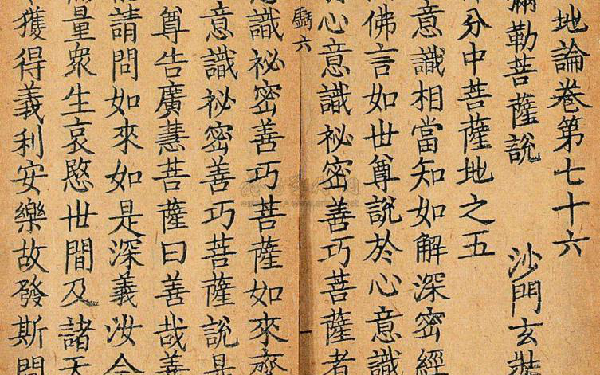

如何树立正见,是我们学佛尤其是修行,所不可或缺的一个基础。禅宗的祖师说:"不贵子行履,只贵子眼正。"修行的时候不是看你多勤苦、做了哪些事,而是首先看你知见正不正。知见不正,越修就偏得越厉害。 禅宗还有一句话说:"宁可千年不悟,不可一日错悟。"错悟就是自己知见不正才会有错悟。知见是我们修行的引导,皈依或者说正信是我们修行的基础,以正见为引导。那么如何树立正见?在这里我想引用《瑜伽师地论》里面对生起正见的次第,跟大家一起分享。 《瑜伽师地论》对如何生起正见,它分为三种因、两种缘和四种行。 三种因,第一是具足净信,也就是我们说的前面的三皈和五

发布时间:2018-06-24

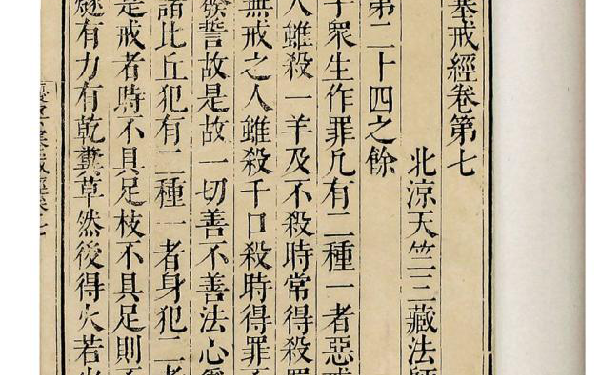

我们受了三皈依,我们还要防护自己的皈依体,怎么防护呢?那就是皈依的学处问题,学处就是所学之处,他主要指的戒律。我们学佛的人要有戒律。五戒的戒律是什么?皈依的戒律。对在家居士来说,最起码的戒律是五戒,要持戒,不持戒我们的皈依体没法得到防护。 在《优婆塞戒经》里面,佛陀这样说过:"有戒名菩萨,无戒名外道。"学佛的菩萨要向发起出家和在家的殊胜的菩提心,而成为一个修行的菩萨,必须要以戒律为防护,戒定慧三学,三无漏学当中,戒也是基础。所以当今我们要生起正信,在受了皈依之后必须有戒律的防护。 那么在家居士的五戒我们持的怎么样?不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒;我们是否

发布时间:2018-06-24

我们可以讲这个公案,唐朝的开国皇帝李世民他有一次想斋僧。他就告诉当时著名的译经大师玄奘,他说法师我想斋僧供养修种种功德,为国家祈太平、为人民祈安乐。但是我看有很多出家人,他们戒相威仪都不好了,有的还不会讲经说法,有的修行也不好,请你帮我梳理一下,帮我挑选一下;我要挑选那些戒相威仪好的,说法很殊胜的,要找修行有功德的那些出家人来供养。玄奘大师就马上劝谏他说:你这种行为是不如法。当然他会说得很委婉,说这样不仅得不到应该有的供养三宝的功德,反而会有很多的过失。 佛陀在经典里都说过,譬如《梵网经》菩萨戒里

发布时间:2018-06-22

信心,是学佛的基础,是学佛的根本,信为道源功德母,信能增长诸善根,一切的善根都由信而生发出来。我们世界的一切安乐、一切的成就智慧,无不从信心当中生长起来。到底如何建立正信,就是建立这个正信,做好一件事就可以。是什么呢?皈依。 那么有人会问我皈依了呀,我想在座的其实都皈依了吧?我皈依了吗?我们再问问自己,你真正皈依了吗? 什么叫皈依?皈依是不是就是去寺院交给照片办个证件就叫皈依了?或者拜拜佛,就叫皈依了?不是,皈依的体是什么?皈依的其实就是一个自信。没有生起信心就不是真正的皈依。这个信到底是什么样的信?这个信是对三宝如理的观察思维之后,身体的正信、净信和敬信。正信是正确的信,净

发布时间:2018-06-20

佛法跟我们中华民族的另两支的文化:儒和道也是有着很大区别。首先从经典的数量来说,佛教的经典浩若烟海,涵盖了世间和出世间的一切万法。但是我们看道家,我们能够看到也多是老庄,老子和庄子两部书。那么世间和整个宇宙乃至生命的万法,怎么可能在这种精短的文字里面得到完整的体现呢。那儒家的思想,更多的是从道德的角度,从人文道德到社会道德,来缔造一种和谐关系。但儒家思想理论对生命本身讲的并不是太多。其实我们会问我是谁,生命到底是什么?在儒家教典里讲的是很少的。所以,佛法跟儒和道他们也是有明显区别,佛法圆融无碍。 另外我们从中国文化的发展来看,佛教的中国化,其实也是有恩于中国文化。那么这个恩惠在哪里?这个

发布时间:2018-06-20

开经偈无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇;我今见闻得受持,愿解如来真实义。 今天我要先讲题目是《如何建立信仰》,信仰是我们学佛的基础,对学佛人来说至关重要。《华严经》里面说:"信为道源功德母,信能增长诸善根。"信,是我们修行过程中一切功德生发的根本,信就好比一棵大树的根,它是能够生发一切善。《大智度论》里边也说:"诸佛法海,唯信以入,唯智能动。"要向入佛智海,必须建立坚定正确的信根。▲济南灵岩寺住持弘恩法师,2017年中国佛教讲经交流会获金莲花一等奖 信仰,我们先看这个词。信是指的信心。仰是敬仰的意思。也就是说真正称之为信仰,必须要具

发布时间:2018-06-20

通过以上对《四十二章经》的学习,我们对依教修学也有了大致的了解,修学佛法的次第是闻、思、修行,我们听闻佛法后要仔细思惟法义、遣除疑惑,在此基础上依教修行;并且依靠佛陀和诸佛菩萨们的慈悲加持,我们最终一定能获得成就。 虽然现在是末法时代,人心浮躁,烦恼增盛,但这和我们的修行并没有什么直接的关系。末法时代的确修行证果的少了,但仍有阿罗汉住世。《大唐西域记》中记载,一位叫庆友的罗汉在入灭前告诉大众:佛在涅槃时嘱托十六大阿罗汉不要入灭,作为众生的福田,直到弥勒佛出世,其中第五位尊者诺矩罗和他的眷属八百阿罗汉,多分正是住在我们南瞻部洲。 另外,《华严经》中也说,佛有十种化不失时,其中&ldquo

发布时间:2018-06-19