上一篇丛林系列的文章中,我们着重介绍了供奉东方三圣的药师殿、供奉西方三圣的弥陀殿、供奉华严三圣的华严殿、供奉五百罗汉的罗汉堂和供奉历代祖师的祖师殿。除此之外,丛林中还有很多专供一尊菩萨的殿堂,今天我们将选取其中的观音殿、地藏殿、伽蓝殿一一加以介绍。杭州中天竺圆通殿一 观音殿(或称圆通殿、大悲殿) 观世音菩萨是西方极乐世界的上首菩萨,表现一切佛的大悲心,所以是救世之最切者。因避唐太宗李世民的讳,后来简称观音菩萨。丛林中供奉的观世音菩萨形象有多种不同: 浙江普陀山普济寺观音像1、圣观音像 圣观音像一首二臂,结珈趺坐,手中或持莲花,或结定印的尊严像,天冠中有阿弥陀佛像。 还有一种名为自在观音的圣观音像,一足盘膝,一足下垂,很自在的像,像旁或有一净瓶,盛满了甘露,瓶中插柳枝,是向人间洒甘露的用具。元代木雕自在观音像 随侍菩萨左右的分别为龙女和善财童子。《法华经提婆品》中有龙女成佛的事迹,而观音是住在南海普陀珞伽山的,因此传说龙女是拜观音的。而在《华严经》中说,善财童子到处从良师学教,曾参谒观世音菩萨而得到教益,因此也将其塑立在菩萨身旁。杭州中天竺十一面、四十二臂观音像2、十一面观音 顾名思义,这种观音像有十一面。其中的三面:嗔面化恶有情,慈面化善有情,寂静面化导世出净业。如此三面,因为教化三界,每界各有三面,合起来便有九面。更加上一暴笑面,显示教化事业要须极大威严、极大意乐,方能无懈成就;及一佛面,显示以上一切总为成佛的方便。3、千手千眼观音 千手表护持众生,千眼表观照世间,都是大悲的表现,主要有四十二臂。灵隐寺大雄宝殿海岛观音像4、海岛观音 海岛观音一般是在大殿背后,面北而设,女装赤脚,站在鳌鱼头上,是飘海观音,象大鱼之形像,是观音卅二应身之一。在上一篇介绍大雄宝殿时曾详细说明海岛观音的情形,需者往检,兹不赘述。杭州上天竺地藏殿二地藏殿 地藏菩萨也是大乘经中所说的他方世界的菩萨,形像一般是结跏趺坐,右手持锡杖,表爱护众生,也表戒修精严;左手持如意宝珠,表满众生愿。也有丛林供奉的地藏菩萨为立像,又有在像两旁有一比丘一长者像。为何是这种形象呢?灵隐寺大雄宝殿善财童子五十三参群塑中地藏菩萨及胁侍闵公父子像 这是在唐朝有一位新罗(现在朝鲜)的王子出家,名金地藏,到了中国安徽九华山,受到当地长者闵公的供养,后来闵公的儿子也随金地藏出家。因为

发布时间:2020-10-26

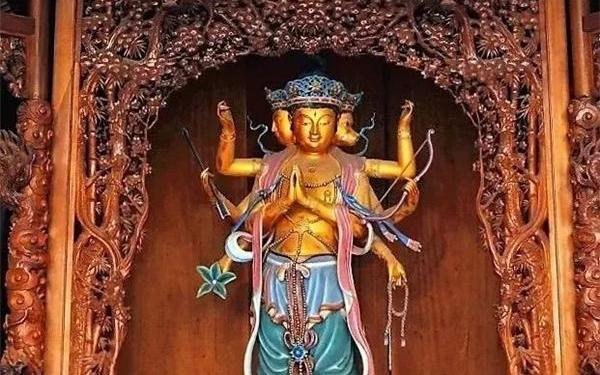

▲杭州中天竺摩利支天塑像 农历九月初九,恭迎摩利支天菩萨圣诞。我们一起了解一下摩利支天菩萨的形象和历朝崇拜情况。 摩利支天作为佛教护法菩萨,她常以女神形象出现。摩利支天,意为“光明”、“阳焰”。梵文Marici,可译为摩梨支、摩利支天、摩利支菩萨、摩利支提婆,即阳焰。▲杭州灵隐寺大雄宝殿摩利支天像 《摩利支天经》云:“有天名摩利支,有大神通自在之法。常行日前,日不见彼,彼能见日。无人能见,无人能知,无人能害,无人欺诳,无人能缚,无人能债其财物,无人能罚,不畏怨家,能得其便。” 《大摩利支菩萨经卷一》云:“ 摩利支菩萨陀罗尼,能令有情在道路中隐身,非道路中隐身,众身中隐身,王难时隐身,水火盗贼一切诸难皆能隐身,不令得便。”▲古印度六世纪石雕 摩利支天造像▲加尔各答印度博物馆藏摩利支天像▲印度那烂陀寺遗址 出土摩利支天像 摩利支天在藏地颇受重视,又被称为“光明佛母”、“光明天母”、“积光佛母”等。她有二十多种主要的化相,包括立相的、坐相的、骑猪的、坐在车上的、一面二臂的、三面六臂的及三面八臂的化相等等,但其原本现相是三面八臂相,这个化相的其中一面是猪面,她骑在一辆由七头猪所拉的金车上。1.天女法相 摩利支天有多种法相,有一种是以天女的形象出现,坐在猪身上,左手在胸前拿着天扇或无忧枝,右手下垂,身如金色,光明如日,顶戴塔,着天衣彩裙,有腕钏、耳珰、宝带、璎珞等华严装饰。 摩利支天所乘的猪车 由七头猪挽辕拉驰 群猪之前有一菩萨 菩萨戴宝冠 有头光 裸上身 两手各上托一圆轮 2.愤怒法相 在藏传佛教中,摩利支天菩萨的法相还有以多面多臂的形式出现,她有一、三、五或六面,二、八、十、十二臂,有时还伴有胁侍,通过猪面和拉着车跑的七头猪可以认出她。 针和绳索也是她的标识,通过这个标识,人们认为她可以缝合邪恶的嘴和眼睛。 3.保护神相 在佛教特别是密宗佛教中,摩利支天有时化现成天女身相,有时化现成愤怒相,有时她还是一位很受崇拜的护法神菩萨,她是众生肉眼难以见其身形的菩萨。 她化现的保护神形象则乘着一辆由七头猪或九头猪拉的车跟着太阳奔走,没有谁能陷害她、欺骗她、束缚她,而她却能够战胜一切邪魔,救众生于一切灾厄之中,所以人们虔诚地崇拜她。 密教

发布时间:2020-10-26

我们身处在高速发展、节奏繁忙的现代生活中,能够听到佛法、诵读佛经,并且按照佛所说的去修行,是不容易的事。我们并不清楚自己会在什么时候与佛法相遇,继而生起深信,在生活中的点滴中去践行佛法。 佛经是佛陀留给我们的法宝,正如《三皈依文》所说,“自皈依法,当愿众生,深入经藏,智慧如海。”当我们能够见到佛经、听闻佛法,并且接受佛陀的教导,就要努力精进,不会再悖离佛法,而要深入经藏,接受佛陀的教法,学习用大海般广阔的智慧,来破除我执烦恼。 读经不仅可以成长自我,还能发挥教化、弘法的功能,是自利利他的修行法门。据说,六祖慧能出家之前,就是听到有人诵读《金刚经》的“应无所住而生其心”,当下若有所悟而决定出家求道。后来到湖北黄梅见五祖弘忍,听五祖讲《金刚经》,再听到这句话而豁然大悟。 《金刚经》受到汉传佛教长久普遍的重视,是一部深入中国,对中国的历史和文化产生了深远影响的一部经典。今天,我们做简短介绍,看看《金刚经》到底说了些什么。 《金刚般若波罗蜜经》是大乘佛教的重要经典,简称《金刚经》。后秦鸠摩罗什翻译的《金刚般若波罗蜜经》法本是流传最广的译本。 《金刚经》是佛陀在舍卫国祇树给孤独园,先是持钵进入舍卫城乞食,乞到食物回到本处,用饭完毕后。经由解空第一的长老须菩提的请法,而为大众所说的法。 须菩提长老询问世尊,“希有!世尊!如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。世尊!善男子、善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心,应云何住,云何降伏其心?” 可以说《金刚经》的主要内容就是在回答须菩提长老的提问,教导降伏内心的重要性和方法。《金刚经》阐释了般若智慧,就如同金刚一般坚固,能破除一切烦恼,而不受任何影响。《金刚经》中的般若智慧,被奉为“诸佛之智母,菩萨之慧父,众圣之所依”。 《金刚经》的经文,句句是宝,妙意尽藏。句句说理说修,句句都可贯通全经,随拈一句体悟,皆可由此悟道。禅者视其为修心的旨要,开悟的钥匙。 《金刚经》主要是以菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心为宗,展开探讨,以种种譬喻、因缘、本生等故事为证据,说明“离相伏心”、“无住生心”的般若妙用,如“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”;“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得”;“凡所有相,皆是虚妄,若以色见我,

发布时间:2020-10-23

日常生活中,我们常常会听到一个词——慈悲。慈悲是妇孺皆晓的名词,“慈悲为怀”是人人耳熟能详的口头禅。 一般人都知道慈悲,也许你自己也正在奉行慈悲,但是对于慈悲的意义与层次,你却不一定能透彻了解。 譬如某人做了破坏公益、伤害他人的事,必须接受惩罚时,有些人会为此人求情说:“请你慈悲饶了他!”慈悲由宽恕包容变成了姑息纵容,实是曲解了慈悲的涵意。 那么,究竟何为慈悲?慈悲又与善良有什么不同?慈悲的真正意义是什么呢?究竟何为慈悲? 有人说慈悲就是爱。但是,世间上的爱有染污性,处理不当时,反而变成痛苦、烦恼的来源。 慈悲是净化的爱、升华的爱,是无私而充满智慧的服务济助,是不求回报的布施奉献,是成就对方的一种愿心;集合了爱心、智慧、愿力、布施,就是慈悲。 如果菩萨看到众生的忧苦,不激发慈悲心,进而上求下化,拔苦与乐,是无法成就菩提大道的,因此慈悲心是菩萨行的必要条件。 《大智度论》云:“大慈与一切众生乐,大悲拔一切众生苦,大慈以喜乐因缘与众生,大悲以离苦因缘与众生。” “慈”即慈爱众生,与乐;“悲”即怜悯众生,拔苦。简言之,慈悲就是“与乐拔苦”。“慈”与“悲”,相辅相成、缺一不可。只有慈悲相连,才能产生:“与乐拔苦”的践行和作用。 《华严经》云:“诸佛如来以大悲心而为体故,因于众生而起大悲,因于大悲生菩提心,因菩提心成等正觉。” 慈悲是无比宽广的。慈悲心是我们依教奉行、如法修行的根本。慈悲不是以“我”为中心出发的,而是建立在一切众生平等的基础上,平等地使一切众生获得安乐、离开痛苦、断除烦恼,进而觉悟众生无我、诸法无我。 佛教的三藏十二部经,虽然有无量的法门、教义,但是皆以慈悲为根本。尤其是大乘佛教的菩萨道,更是慈悲精神的实践与完成。慈悲与善良有何不同? 善良是本能,属于主观的同情、怜悯,停留在心念、心愿上面,是有人我相,自他有别的,而且容易退失。慈悲则在对象、空间、时间、目标等方面更具有深远广大的内涵。慈悲的对象——一切众生 作为一个真正的修行者,任何众生都是我们慈悲的对象。如果没有众生,我们就无法修行了。《华严经》说得好:“譬如旷野沙碛之中,有大树王,若根得水,枝叶花果,悉皆繁茂。生死旷野,菩提树王,亦复如是

发布时间:2020-10-22

佛经是佛陀留给我们的“法宝”,两千六百多年前,佛陀应机说法,解答众生的人生困惑与疑问,消解众生烦恼。佛经中所记载的正是佛陀化导众生的无上智慧,虽然我们处在佛灭度的时代,不能亲闻佛说法。但是只要翻开佛经,我们就可以与佛法相遇,与佛相遇。 “佛以一音演说法,众生随类各得解。”佛说的每一句话,每个听闻者因为境遇、理解层次的不同,各自有不同的体会,即使同一个听闻者,在不同的时机下,同一句佛法可能也会有不同的收益。 昨日刊登介绍读经的功德利益之后,不少善信留言询问应当阅读哪一部经才好。其实,佛说的每一部经都是针对不同的对象,因为不同的时机、因缘而说。我们诵读佛教经典,每一部经都很好,当我们读了哪一部经,而能觉得对自己的人生很有帮助,内心很安定,它就是契合我们的,就是能够帮助我们去除烦恼,自利利他,具有无上功德的。 许多人误以为佛教经典都是艰深晦涩难懂的,或者认为佛经只是法会上念经用的书,日常生活中不需要读经。接下来,本公众号会陆续介绍几部为人所熟知的大乘经典,帮助大家了解这些经典的大致内容,大家可以选择契合自己的经典,作为诵念、学习、抄写、思考的功课。《心 经》 《心经》可以说是佛教经论中文字最为简练、内容又极为丰富、流传广泛、影响极大的一部典籍。《心经》具称《般若波罗蜜多心经》,被认为是集合了六百卷般若大经的精要与核心,经中所阐扬的般若空义更是大乘佛教的理论基础。 《心经》在佛教中属于般若系经典,将内容庞大之般若经浓缩,成为表现“般若皆空”精神之简洁经典。全经举出五蕴、十二因缘、四谛等法以总述诸法皆空之理。“色即是空,空即是色”一语,即是出自《心经》。 一般经典都具有序分、正宗分、流通分三部分。序分是讲明这一部经为什么因缘说的,正宗分是一部经的正文,流通分是劝大家流通与称赞这一部经的功德利益。《心经》历来通行读诵的版本是唐朝玄奘大师翻译的,这一版本只有正宗分,省略了序分和流通分,直接以观世音菩萨与舍利弗的对话作为开头。 《心经》开宗明义告诉我们:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。”只有时时以甚深的般若进行观照,才能见到我们身心世界五蕴皆空所显示的真理。众生的烦恼根源于无明,如

发布时间:2020-10-20

今天是2020年10月15日,第37个国际盲人节。根据世界卫生组织在2019年10月发布的全球首份《世界视力报告》现世,目前全球有超过22亿人视力受损或失明。据统计,2018年我国视力残疾患者人数达到1700多万,相当于每80人中就有一个“黑暗中的行者”。 佛法强调众生平等,人人皆有佛性,有佛性者皆堪作佛。本师释迦牟尼佛的无缘大慈、同体大悲绝不舍弃任何一个众生。盲聋喑哑的残疾之人较之一般健康人群苦楚更甚,自然也得佛陀着意护佑。因此对于盲人,佛教绝不歧视。不仅如此,释尊还能够应病与药、对机说法,更有专门为眼根受损者施舍的特别法门——乐见照明金刚三昧。而佛陀十大弟子之中天眼第一的阿那律尊者就是修持这一法门而得成就的。 阿那律,也作阿㝹楼驮,或阿泥楼豆,仅仅是梵音轻重不同的缘故;译成中文是无贫的意思,因为过去生中供养辟支佛一碗饭的功德,九十一劫中常处富贵,从未遭受贫穷之苦,所以称为无贫尊者。 阿那律尊者是甘露饭王的儿子,而甘露饭王就是释迦牟尼佛的父亲净饭王之弟,因此他是佛的堂兄弟,贵为王子。尽管如此,后来尊者也因受了佛陀的感召,阿那律尊者毅然跟随佛陀出家学道。▲灵隐寺五百罗汉堂阿㝹楼驮尊者像 他出家以后,过着出家人简朴而严谨、守规律的生活,除了静坐自修,更要听佛陀讲经说法,每天起早睡晚,不比在皇宫里生活,整天可以悠哉游哉,无所事事。所以每当佛陀说法时,他都忍不住犯困,总是打瞌睡。 偶尔一两次这样,佛陀可以原谅,不跟他计较。可是每次都是如此,佛陀看在眼里,忍在心头,积之既久,实在感觉他牺牲听法的机会太可惜了,于是乎以不客气的态度,呵斥他说: 咄咄何为睡?螺蛳蚌蛤类。一睡一千年,不闻佛名字。 意思是说:喂!喂!阿那律,你为什么老是那样昏沉贪睡?简直变成螺蛳蚌蛤那一类水族了!你自己想想,如果一直像螺蛳那些小动物一样,关在贝壳中昏睡不醒,就是睡上一千年,连佛的名字都听不到,那里还有机会听到佛法呢?这样懈怠、懒散,长此下去,会有什么出息啊! 阿那律尊者经过佛这一番训斥后,惭愧得无地自容。他自责地想:当时出家是为了学佛,为了要了生死,怎么可以这样贪睡?耽误了修持的时间,恐怕会遭受堕落的苦果。于是从此发愤精进,不仅是白天没睡,连夜晚应该休息的时间,他都忍住不睡,就这样不眠不休的用功。可惜过犹不及,他这样蛮干,结果把一双眼睛搞瞎了。 佛陀看到阿那律双目失明,十分怜悯

发布时间:2020-10-15

在前两篇丛林系列文章中,我们主要围绕着丛林中轴线上主体的山门、天王殿、大雄宝殿和法堂(藏经楼)简略进行了介绍,这些既是丛林的主体建筑,也是最为善信游客所熟知的几座殿堂。那么除此之外,丛林中还有哪些殿堂呢?这些殿堂所供奉的尊相又分别是谁呢?灵隐寺药师殿 药师殿 药师殿主供东方琉璃世界教主药师琉璃光如来。药师佛号中的药师二字,是指药师佛说法能治众生贪、瞋、痴三毒烦恼,犹如世间医师治疗疾病;而以琉璃光为名,乃取琉璃之光明透彻,以喻药师佛所成就的国土清净无染。 药师佛的形像往往是身着宝佛衣,结跏趺坐于莲花宝台,一手左手执持药器(又作无价珠),一手结三界印;或一手持药壶,一手结施无畏印(或与愿印);或一手托九层佛塔,一手持药草,种种不一。莲花台下有十二神将,此十二神将誓愿护持药师法门,各率七千药叉眷属,在各地护佑受持药师佛圣号的众生。灵隐寺药师殿东方三圣像 药师殿中虽以药师如来为主,但往往也会在药师佛的两侧供奉他的左右胁侍——日光菩萨和月光菩萨。其中左侧为日光遍照菩萨,右侧为月光遍照菩萨。药师佛与二位菩萨合称为东方三圣。弥陀殿(或称西方殿) 与东方药师佛相对应的,有西方极乐世界教主阿弥陀佛,因此也有丛林单设弥陀殿(或称西方殿)以供奉西方三圣:阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨。 西方三圣的坐像与立像都很常见。阿弥陀佛像往往右手下垂,掌心向前作与愿印,左手持莲华台。右手作与愿印,表示众生的往生之愿和阿弥陀佛的接引之愿相互摄引,阿弥陀佛能与众生满愿;左手持莲华台,因为极乐世界的众生胜妙庄严不可思议,不同于娑婆世界的胎生,而是莲华化生。飞来峰西方三圣像 西方三圣中,除了中央的阿弥陀佛,左侧为观世音菩萨,是阿弥陀佛的左胁侍;右侧为大势至菩萨,是阿弥陀佛的右胁侍。《悲华经》载,当阿弥陀佛入灭后,由观世音菩萨继补其位,号普光功德山王如来;观世音入灭后,则由大势至补处成佛,掌握化权,号善住珍宝山王如来。灵隐寺华严殿华严殿(或称毗卢殿) 华严殿供奉华严三圣,中间毗卢遮那佛,左右为文殊、普贤二菩萨。因供奉的主尊为毗卢遮那佛,因此也称为毗卢殿。 娑婆世界教化众生的是本师释迦牟尼佛,而佛有法、报、化三身,释迦牟尼佛是佛的化身,相应的还有法身毗卢遮那佛和报身卢舍那佛。毗卢遮那含义为遍一切处,卢舍那的含义为光明遍照。在《华严经》中,毗卢遮那佛即是卢舍那佛,二者只

发布时间:2020-10-13

今天是2020年10月8日(农历八月廿二),燃灯佛圣诞。诸佛菩萨举手投足无不是在说法度生,名号含义尤其丰富,古佛燃灯也是如此。藉由燃灯之号,点亮众生心灯,照彻我等无始劫来无明黑暗。今值燃灯古佛圣诞良辰,我们就来谈一谈佛前供灯的殊胜功德。 《大乘大集地藏十轮经》中有这样一首偈颂:三界中安乐,皆由三宝生。故求安乐人,常供养三宝。 世间一切利益与安乐,都来自对三宝的供养。因此,追求利乐的人应时时勤于供佛、供法、供僧。 而供养三宝的形式,就具体事相上来说,不出香、花、灯、涂、果等,灯是佛门中重要的供养具之一。《譬喻经》中有这么一个故事: 惟卫佛涅槃以后,有个盗贼到寺院里准备偷三宝物。因为当时夜里光线很暗,看不清要偷什么,盗贼发现佛前的灯快灭了,就用箭去把灯炷挑正,使佛灯恢复光明。 灯光非常明亮,直接照到佛像的面容,他看见庄严的佛像之后,感到毛骨悚然,心想:“别人都拿财物来这里供养,我怎么能盗取私用呢?”他当即发愿今后不再偷盗,革心向善。 以此一念清净,他九十一劫的罪障逐渐消除,福德不断增大,最终当时的发愿成熟,于佛陀在世时证得圣果。他就是佛弟子中天眼第一的阿那律尊者。 阿那律尊者过去生中以偷盗的因缘,阴差阳错地成就了燃灯供佛的功德,就成为最终证得圣果的殊胜因缘。若是发清净心供灯佛前,其利益又该是何等的不可思议!灵隐寺大雄宝殿佛前长明灯 那么燃灯供佛到底有何功德呢?释尊在《佛为首迦长者说业报差别经》上说: 若有众生奉施灯明,得十种功德:一者,照世如灯;二者,随所生处肉眼不坏;三者,得于天眼;四者,于善恶法得善智慧;五者,除灭大暗;六者,得智慧明;七者,流转世间,常不在于黑暗之处;八者,具大福报;九者,命终生天;十者,速证涅槃。是名奉施灯明得十种功德。 具体来说: 一、照世如灯 供灯者生生世世如同世间的明灯,照亮整个世界。 二、肉眼不坏 供灯者肉眼非常明亮,不会变坏,更不会出现种种眼疾。 三、得于天眼 供灯者将来会获得五眼中的天眼,殊胜非常。 四、善恶智能 能辨别善法和恶法,懂得是非取舍,行所当行,智慧超越他人。 五、除灭大暗 具有超胜的智慧,能灭除业力迁流、生死轮转中的一切愚痴黑暗。 六、得智慧明 自己智慧超过他人,不受外界困扰,于诸万法了了分明。 七、不生暗处 生生世世不会转

发布时间:2020-10-09